Cada año, millones de toneladas de desechos plásticos salen de Estados Unidos, vía mar o tierra, rumbo a países de América Latina para que, en teoría, sean reciclados.

Pero un grupo de organizaciones de la sociedad civil en distintos países de la región denuncian que el reciclaje es solo un pretexto que usa el país norteamericano para deshacerse de los residuos que no son aptos para reciclar, y enviarlos a países en desarrollo aprovechando su falta de regulación y control aduanero.

Aunque el fenómeno ha existido desde hace años, en 2018 hubo un cambio radical en el tablero geopolítico de desechos que agudizó el comercio de residuos plásticos de países desarrollados a los no desarrollados.

En enero de ese año, China, que recibía 45 % de los desechos plásticos del mundo, impuso restricciones a la importación de 24 tipos de residuos sólidos, incluyendo los plásticos.

El flujo transfronterizo de los desechos plásticos por parte de Estados Unidos y Europa, principalmente, tuvo entonces que cambiar de ruta en busca de nuevos territorios. En ese reacomodo, países del sudeste asiático, como India, Indonesia, Vietnam y Malasia, se volvieron los nuevos destinos de las miles de toneladas que antes importaba China.

Pero no fueron los únicos. Diversas organizaciones civiles de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (Gaia, en inglés) han documentado en los últimos tres años que la decisión de China también está afectando a América Latina, especialmente a México, El Salvador y Ecuador, que se han convertido –en menos de cuatro años– en los recipientes emergentes de la basura plástica de Estados Unidos.

“Es el colonialismo de la basura”, asegura Gaia en su reporte más reciente, publicado el 15 de septiembre de 2022. “Mientras grandes potencias mundiales se jactan de sus cifras de reciclaje (…), gran parte de ese paraíso sustentable se alimenta gracias al envío a otros países de cientos de contenedores repletos de residuos plásticos”.

El informe de Gaia dice que, en el mejor de los casos, estos residuos se reciclan, pero en muchas otras ocasiones “terminan en destinos imposibles de rastrear, incinerados, enterrados o reciclados en condiciones que nunca se aprobarían en los países exportadores”, y propiciando problemas para la salud de las comunidades recolectoras.

Este falso reciclaje es posible porque en los países de América Latina hay condiciones que lo permiten: generalmente se tienen regulaciones débiles sobre importación de residuos, falta control en aduanas, no hay suficiente infraestructura para reciclar; además de que hay vínculos opacos entre gobiernos y empresas recicladoras, y una ausencia de datos sobre importaciones y exportaciones de residuos.

Todos estos factores han vuelto a la región un terreno irónicamente fértil para recibir la basura de otros, disfrazada de “residuos reciclables”, sin prácticamente ninguna restricción.

Los datos del Import/Export Census Bureau de los Estados Unidos muestran que en 2020 y 2021 Estados Unidos exportó 200 mil toneladas de residuos plásticos a América Latina. El informe de Gaia reporta que la mayoría de ellos llegaron a tres países: México recibió 147 897 toneladas; El Salvador, 20 975; y Ecuador, 12 791 toneladas.

Esos residuos incluyeron etilenos, estirenos, PVC, botellas de politereftalato de etileno, mejor conocidas como PET, y “otros plásticos o mezclados”, pero no hay información exacta de la composición de las importaciones, ni sobre cuántos de esos plásticos fueron reciclados y cuántos terminaron acumulados, enterrados o incinerados.

El problema ha alertado, incluso, a la Organización International de Policía Criminal (Interpol). En un reporte de agosto de 2020, la organización advirtió que el traslado de residuos plásticos estaba generando patrones criminales: se declaran falsamente como “destinados a la recuperación”, o como “no peligrosos”, cuando en realidad están contaminados o mezclados con otros flujos de residuos.

En ese informe, la Interpol advirtió que el sector de los residuos “sufre una serie de actividades ilegales, perpetradas de forma más o menos organizada con el fin de obtener beneficios evitando los costes del tratamiento adecuado de los residuos o creando oportunidades de negocio ilegales y rentables”.

Diversas situaciones están permitiendo una nueva colonización en América Latina a través de los residuos plásticos. Y una de ellas son los huecos en las regulaciones internacionales.

“Reciclaje”, ruta para evadir el Convenio de Basilea

Hace exactamente 30 años, en 1992, entró en vigor el Convenio de Basilea, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que buscaba que todos los países firmantes limitaran el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos para así proteger el ambiente y la salud humana.

El Convenio fue una respuesta a un fenómeno que estaba sucediendo en los años 80: varios buques, provenientes de países desarrollados, vertían desechos tóxicos en países en vías de desarrollo como Nigeria, Filipinas y Haití, a cambio de atractivos pagos.

Muchos años después, en 2019, tuvo efecto la Enmienda de Prohibición, que justamente prohibía que los países desarrollados exportaran residuos peligrosos a países en desarrollo.

Fue hasta enero de 2021 que entró en vigor la Enmienda de Residuos Plásticos, la cual establece que antes de que los exportadores envíen “desechos plásticos contaminados, mezclados o no destinados al reciclaje ambientalmente racional”, deben obtener el consentimiento de los países receptores, y estos tienen el derecho de rechazarlos.

Ahí está la clave de lo que sucede ahora. Como existe la posibilidad de que los países receptores se nieguen a recibirlos, algunas empresas exportadoras e importadoras han encontrado una ruta para evadir la norma: por un lado, declaran los residuos como destinados al reciclaje y, por otro, esquivan los controles (si es que los hay) para verificar que sean aptos para ello.

Es una fórmula infalible: los países exportadores se deshacen así de los residuos que son difíciles y costosos de reciclar, y las empresas importadoras de los países destino reciben el pago por este reciclaje sin tener que demostrar que realmente lo hacen. Todo a la vista de gobiernos que no tienen el control o el interés de evaluar qué se transporta ni a dónde.

De acuerdo con el informe de Gaia de 2020, “las empresas de los países de ingresos altos han estado exportando al extranjero productos mixtos, muy contaminados, y residuos plásticos a menudo no reciclables para evitar los costos de rediseñar, desarrollar leyes de Responsabilidad Extendida del Productor o infraestructura de reciclaje, entre otros”.

Esto también es resultado de que el reciclaje en Estados Unidos es cada vez más caro. El informe de la Interpol destaca que “las instalaciones de reciclaje estadounidenses han aumentado significativamente sus tarifas de procesamiento” debido a “los mayores niveles de impurezas en los residuos de plástico tratados en el país”.

Un ejemplo es una de las principales plantas de reciclaje, ubicada en Alabama, que, según la Interpol, ha duplicado sus tarifas de procesamiento, pasando de 30 a 65 dólares por tonelada desde octubre de 2019. De manera que resulta más barato y fácil enviarlo a otros lugares, como México.

Pero los residuos plásticos no son los únicos que se importan por fuera de las regulaciones internacionales. El Convenio de Basilea, específicamente las Directrices sobre el Movimiento Transfronterizo de Residuos Electrónicos, tiene otros huecos que están permitiendo la exportación de residuos electrónicos muy peligrosos con fines de “reparación”.

En el punto 12, esas Directrices reconocen que muchos equipos eléctricos y electrónicos usados se exportan a países en desarrollo “supuestamente para su reutilización”, pero un elevado porcentaje de ellos “no son adecuados para su uso posterior o no son comercializables, por lo que deben eliminarse como desechos en los países receptores”.

Delegados de la organización Basel Action Network advierten en un comunicado publicado hace unos días que “mientras un exportador afirme que sus contenedores de chatarra electrónica están destinados a la reparación, todas las autoridades pueden mirar hacia otro lado, ya que Basilea no es aplicable”.

Destacan, además, que este “hueco” en la ley debe repararse y discutirse en la 11ª reunión de las Partes del Convenio de Basilea, que ocurrirá en Ginebra, Suiza, en mayo de 2023, pues “el estatus quo ya es inaceptable”, dicen.

Chile: Turista israelí multado con un millón de pesos por fumar en un áreas protegidas

China mete sus centros de datos bajo el mar: ¿revolución tecnológica o nueva frontera ambiental?

Chile: la colonia de pingüinos de Magallanes en Isla Magdalena se desplomó más del 85%

Rosario se prepara para inaugurar un hospital público 24/7 para animales de compañía

Renunció Demian Reidel a Nucleoeléctrica Argentina en medio de un escándalo por corrupción

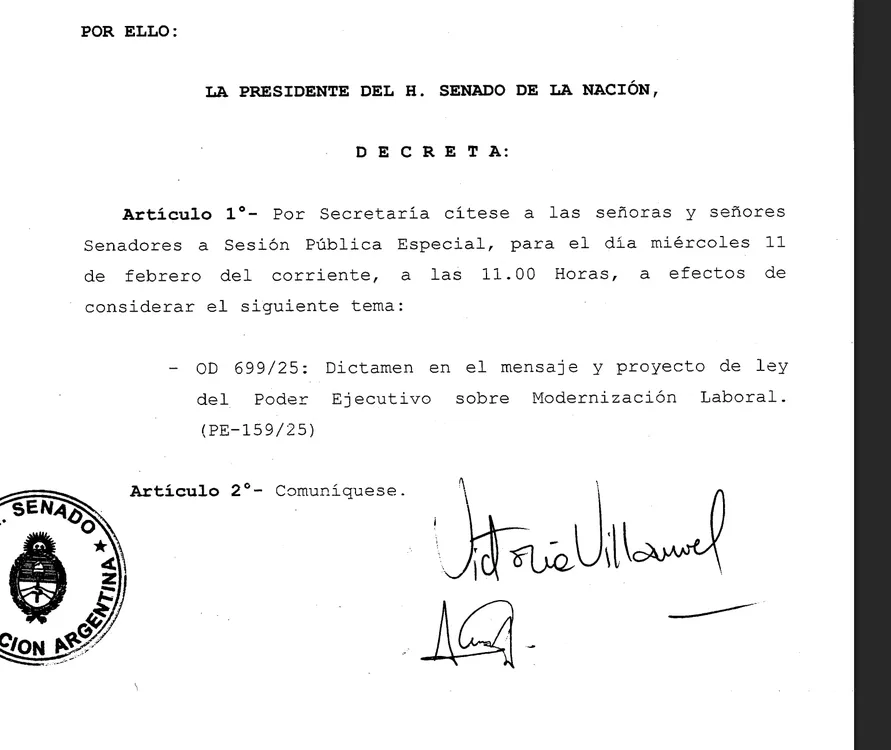

El Senado no tratará hoy la Ley de Glaciares y crece la tensión política

Córdoba en disputa: ambiente, decisiones públicas y el futuro del Perilago de Cruz del Eje

Trump profundiza la desregulación ambiental y rompe compromisos climáticos internacionales