Comunidades indígenas de Brasil alzan la voz en la COP30: “Nuestra tierra no está en venta”

INTERNACIONAL12/11/2025 La Política Ambiental

La Política Ambiental

La protesta puso en el centro de la COP30 el debate sobre el desarrollo forestal y la autonomía de las comunidades nativas.|Reuters

Te puede interesar

La Política Ambiental

INTERNACIONAL17/12/2025

El Amazonas podría cambiar para siempre: sequías extremas y un clima desconocido hacia 2100

La Política Ambiental

INTERNACIONAL15/12/2025

El mundo que se recalienta: Capitales que podrían cambiar de lugar por el Cambio Climático

La Política Ambiental

INTERNACIONAL01/12/2025

Colombia marca un hito mundial: declara toda su Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos

La Política Ambiental

INTERNACIONAL01/12/2025

Lo más visto

Grave: La policía irrumpió en una asamblea estudiantil en Mendoza

La Política Ambiental

ACTUALIDAD17/12/2025

Defender el agua en Argentina: marchas masivas, decisiones políticas y personas detenidas

La Política Ambiental

ACTUALIDAD24/12/2025

Bosques en riesgo: el Gobierno propone cambios que podrían acelerar la deforestación en Argentina

La Política Ambiental

24/12/2025

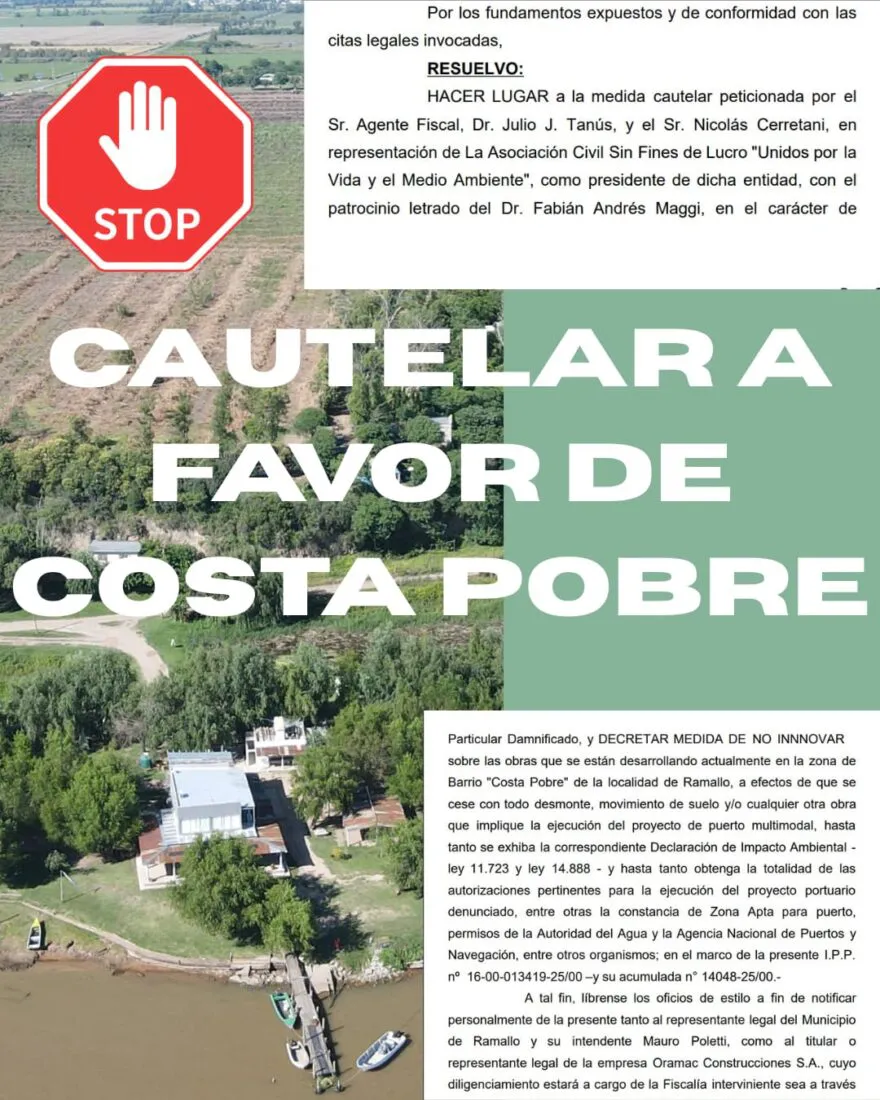

La Justicia frenó el avance del proyecto en Costa Pobre: cautelar y suspensión total de las obras en Ramallo

La Política Ambiental

24/12/2025

Caza de yaguareté en Formosa: la causa que puede sentar un precedente histórico contra la impunidad ambiental

La Política Ambiental

24/12/2025

Agua negra en Paso Córdoba: dos años sin respuestas y vecinos obligados a vivir con baldes

La Política Ambiental

24/12/2025